工場での生産性向上に役立つシステムづくりに学生がチャレンジ

企業のリアルな課題に対する解決策を提案する、工学部の正規科目「キャップストーンプロジェクト」において、株式会社松井製作所(大阪市城東区)が提供した課題「MESHを用いた工場稼働率測定機器の開発」に学生が取り組みました。授業を担当された高橋先生、松井先生に、実施背景や実施内容についてうかがいました。

- 学校名:京都先端科学大学

- ご担当教員:高橋 亮先生、松井 大門先生

- 学生数:4人1グループ

- 使用期間:2024/4-2025/3 (学内キャップストーンプロジェクト実施期間)

- 使用機器:MESHアドバンスセット・3Dプリンター製治具

実施の背景は?

京都先端科学大学では、学生が企業エンジニアと共に企業の課題解決に取り組む「キャップストーンプロジェクト」を実施しています。松井製作所は金属製のバルブ、継手、ヒートシンク等を製造し、半導体関連、空調関連、ガス機器関連、医療関連の企業に向けて納品している企業です。

授業テーマはどのように決めましたか?

松井製作所では多くのマシニングセンターやNC旋盤を使用していますが、少量多品種生産の中で生産効率のさらなる向上を目指しています。社内にはITエンジニアがいない中、既存工場内の社員自らがトライ&エラーを重ねながら生産性向上を推進できるようなアプリの運用を求めていたため、同社の常務取締役でもある松井先生から、「MESHを用いた工場の生産性向上のためのアプリ開発」が課題として提出されました。

本授業の狙い、MESHを採用したきっかけは?

キャップストーンプロジェクトの中で、学生が企業の課題を直に見て、触れて、考えることで、卒業後に就職先企業で即戦力として働けることを目指しています。MESHはプログラミング知識が不要で小学生でもアプリ作成ができるほど操作が簡単であり、これならIT知識が乏しい社員でも使用するハードルが低いとの判断から、当課題ではMESHが選定されました。

プロジェクトの様子

学生たちは、4月から1月の10か月間で課題選定、実施計画、試作品の作成、検証などを行い、最終発表会では企業を対象にプレゼンテーションを行います。

まずは実際に松井製作所の工場を見学し、課題箇所を確認しました。第一段階として、生産性の向上のために、各工作機器の稼働状況を把握するための仕組みを検討しました。

さらに、生産性の向上の課題を検討する中で、工作機器の稼働状況の把握だけでなく、装置での処理が完了してから次の作業に入るまでの待機時間も課題であるとチーム内で見つけ出し、それに対するソリューションも並行して検討していきました。

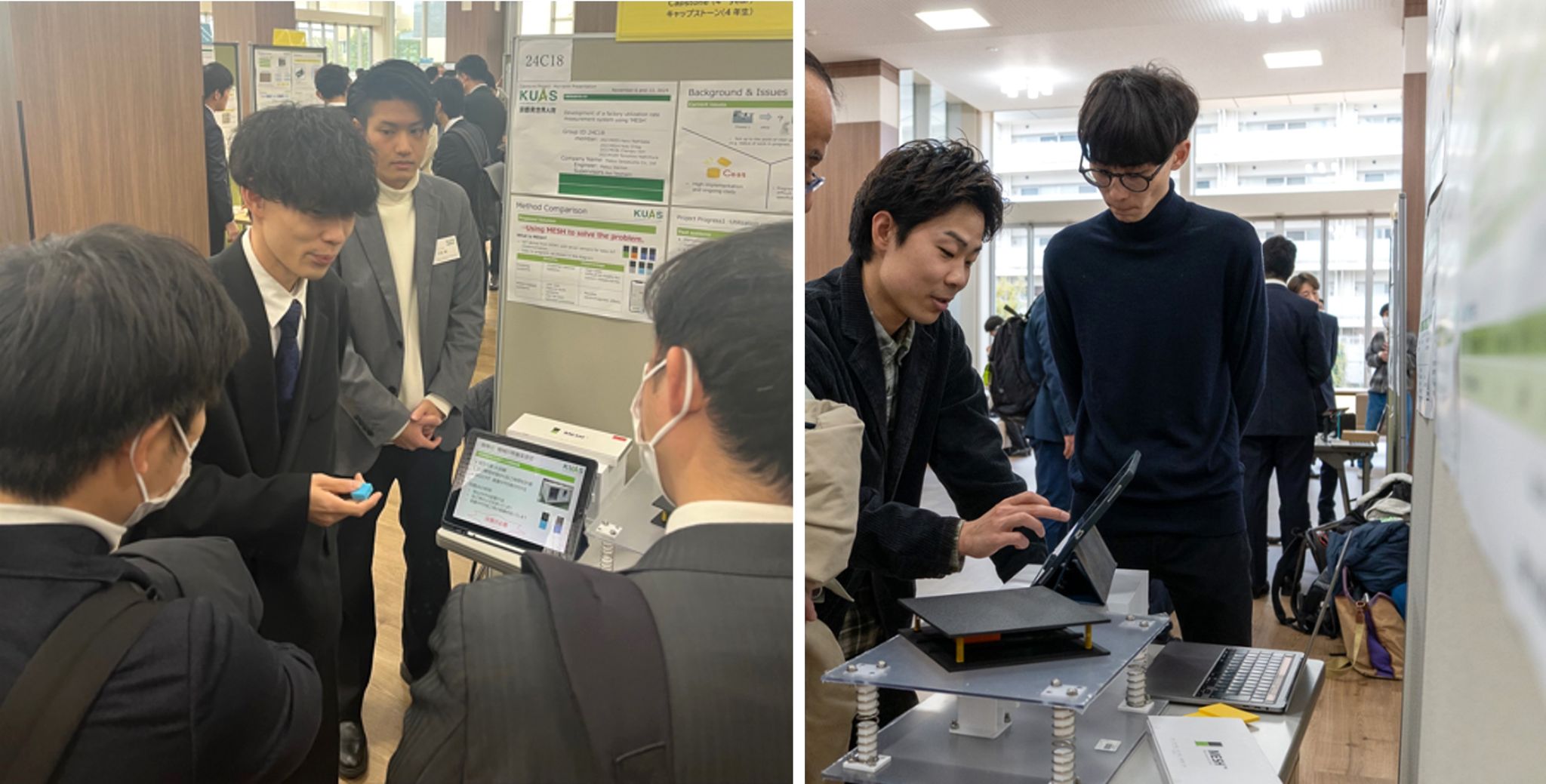

待機時間の解消のため、青色のコンテナに入れた材料が一定以下になると、次の処理準備のために通知を飛ばすシステムを検討しました。写真右は、実際に3Dプリンターで作成した試作機にMESHを取り付けて検証している様子です。

最終発表会

学内での最終発表会には地元のメーカーやIT系企業など64社、141名が参加しました。

どんな作品が生まれましたか?

「工場の生産性の向上」という課題に対して、以下の2つのアプリを開発し、MESHと3Dプリンターを用いて試作機を作成しました。

- NC旋盤とマシニングセンターの稼働率測定

明るさセンサーとカバー(黄色)を用いて、装置の開閉を検知し、稼働状況を把握するシステムを構築しました。

- 段取り業務の適切なタイミング通知

3Dプリンターで作成した黒い台の上にコンテナを設置すると、四隅に設置されたバネの支柱が沈み込み、コンテナ内の材料を使用して一定の重さ以下になると、台の中に設置されたMESHボタンブロックが押されて通知が飛ぶシステムを構築しました。

工夫した点は?

上記1.のシステムでは、なるべくシンプルな仕組みで測定できるように検討を進めました。当初は明るさブロックと動きブロックの2種類を使用する仕組みでしたが、実際に工場見学を行う中で明るさブロックのみでもアプリ開発が可能であることに気付き、開発を進めました。

上記2.のシステムでは、コンテナ内の未加工材料がどれほど残っているのかをバネとボタンブロックを用いた仕組みで把握し、一定重量以下になるとメールで関係者に通知するアプリを開発しました。同社工場ではNC旋盤などの工作機械の段取り業務とワーク脱着業務の担当者が分かれていますが、効率的な段取りのタイミングを当アプリで担当者にリアルタイムで通知することで、工場全体の生産性向上に寄与するものと考えました。

授業でMESHを使用した感想を教えてください

プログラムが不要で簡単にアプリ開発が可能であり、アプリの修正・改善はIT知識のない社員でも短時間でできました。プログラミング未経験の社員も多い中、「かゆい所に手が届く」アプリ開発を自前で行える環境作りに適するものであると感じました。